Nouvel arrêté sur les règles spécifiques de prévention du risque radon

Gaz radioactif naturel, le radon est considéré en France comme la seconde cause de mortalité par cancer du poumon. Un nouvel arrêté définit les règles spécifiques de prévention d’exposition professionnelle au radon.

Gaz radioactif naturel, le radon est considéré en France comme la seconde cause de mortalité par cancer du poumon après le tabac (3 000 décès environ). Un arrêté du 15 mai 2024 définit donc les règles spécifiques de prévention d’exposition professionnelle au radon provenant du sol, autrement dit du radon ayant une origine environnementale. Il précise les modalités de mise en place d'une "zone radon" ainsi que les vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs.

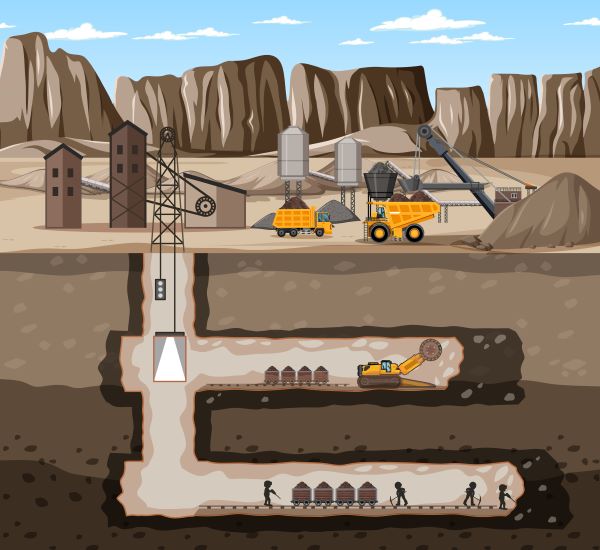

Le risque radon est à prendre en compte par les employeurs dans leur démarche de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail à risque, soit les rez-de-chaussée et sous-sol de bâtiments (le radon provenant du sol, sa concentration est logiquement plus élevée dans les parties basses des bâtiments) et les lieux de travail spécifiques, tels que les mines et carrières, les tunnels, les égouts, les ateliers en milieu souterrain etc.

La situation géographique du lieu de travail est déterminante en ce qui concerne le niveau de risque. © brgfx / Freepik

Des mesures de prévention simples à mettre en œuvre permettent de réduire le risque engendré par la présence de radon dans les lieux de travail. Les dispositions de l’arrêté sont en vigueur depuis le 7 juin 2024.

Le radon, un gaz radioactif présent sur toute la surface de la terre

Le radon a pour origine l’uranium contenu dans la croûte terrestre, en quantité variable suivant le type de roches. S’agissant d’un gaz, le radon peut sortir du sol et donc se retrouver dans l’air que l’on respire : dans l’air extérieur, il se dilue rapidement, mais s’accumule dans l’air intérieur. Le radon géogénique provenant des sols ou indirectement de l’eau ou encore de certains matériaux de construction est un risque d’origine naturelle. Toutefois, il doit être pris en compte dans la démarche d’évaluation des risques professionnels par l’employeur lorsque ce gaz radioactif s’accumule dans un lieu de travail, sachant que les mesures de prévention pour ce risque diffèrent significativement des mesures habituelles de prévention des risques liés aux rayonnements ionisants.

Évaluation et réduction du risque radon par l’employeur

Dans le cadre de l’évaluation du risque radon réalisée par l’employeur, ce dernier est en charge de procéder au mesurage de la concentration d'activité du radon dans l'air sur le lieu de travail. L’arrêté du 15 mai 2024 précise que ce mesurage doit être réalisé "en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, à lecture différée, fournis et exploités par un organisme accrédité".

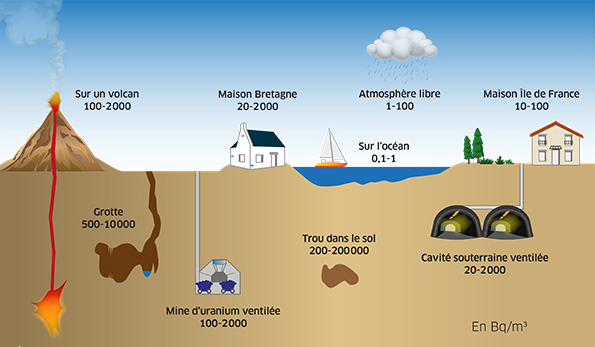

Lorsque la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu ou de locaux de travail situés à l'intérieur d'un bâtiment, ou d'un lieu de travail spécifique, dépasse le niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube (Bq/m3) en moyenne annuelle, l'employeur doit alors engager des mesures de protection collective, telles que la ventilation, ou encore l'amélioration de l'étanchéité du bâtiment, ... Il doit commencer évidemment par celles qui peuvent être prises immédiatement. À défaut, il dispose de trois ans maximum afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de réduction de l’exposition prises comme pour garantir que la concentration d'activité du radon dans l'air demeure inférieure à 300 Bq/m3 (en moyenne annuelle).

A contrario, si le niveau dépasse 1 000 Bq/m3 en moyenne annuelle, l'employeur devra engager sans délai des mesures de réduction pour abaisser la concentration d'activité du radon en dessous des 1 000 Bq/m3, et ce au maximum dans les douze mois.

La figure ci-dessous montre quelques exemples de concentrations couramment rencontrées. © David Savatier / INRS

Dispositif renforcé de la protection des travailleurs : mise en place des zones dites radon

En cas d’impossibilité avérée pour l’employeur de mettre en place les mesures de protection collective, ou bien d'abaisser la concentration d'activité du radon en deçà du seuil de référence de 300 Bq/m3 de manière pérenne, l’employeur est alors chargé de déployer un dispositif renforcé avec la mise en place d’une "zone radon".

L'employeur notifie cette situation à l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) en communiquant ses résultats de mesures du radon selon les modalités définies par l'Institut. L’arrêté précise les modalités de vérification à réaliser l’employeur une fois la délimitation de la zone radon. Ladite zone doit également être soumise à une signalisation spécifique, mise en place par l'employeur, et dont les règles de mise en œuvre sont détaillées à l’annexe de l’arrêté.

Lorsque la concentration d’activité du radon dans l’air ne peut être réduite sous le niveau de référence de 300 Bq/m3 durant le temps de présence des travailleurs, la réglementation permet de rendre intermittentes les zones radon. Dans ce cas précis, le niveau de radon doit être attesté par la présence d’au moins un appareil de mesure en continu du radon qui affiche et enregistre le niveau de radon pendant toute la durée de l’intervention.

Évaluation individuelle de l’exposition au radon

En cas d'impossibilité d'établir une zone radon intermittente, l'employeur est amené à faire exécuter une évaluation individuelle de l’exposition au radon préalablement à l'accès de tout travailleur en zone radon, via le concours de son conseiller en radioprotection. L’arrêté prévoit que si les résultats de l'évaluation individuelle concluent que le travailleur est susceptible d'être exposé à une dose du radon supérieure à 6 mSv sur douze mois glissants, l’employeur doit donc le considérer comme exposé au radon. Le travailleur bénéficie alors :

– du SIR (Suivi Individuel Renforcé),

– ainsi que d’une SDI (Surveillance Dosimétrique Individuelle).

Dans ce cas, la dose radon réellement reçue par le travailleur grâce aux résultats de la DSI est calculée par le médecin du travail, puis enregistrée dans le SISERI (Système d'Information de la Surveillance des Expositions aux Rayonnements Ionisants).

L’arrêté prévoit que le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations techniques et opérationnelles pour l’application de l’arrêté du 15 mai 2024, ainsi que sur l’ensemble de la démarche de prévention du risque radon. Ces recommandations seront publiées sous forme de guide(s) pratique(s) sur le site internet du ministère du Travail.

L'auteur de cet article