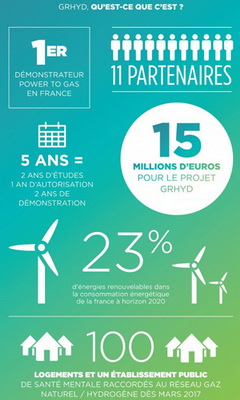

Hydrogène : Premier démonstrateur Power-to-Gas en France

A la Capelle-la-Grande, une installation produit de l’hydrogène par électrolyse de l’eau à partir d’électricité renouvelable et injecte l’hydrogène dans le réseau gaz. C’est une première en France.

Replaçons le contexte. L’électricité d’origine renouvelable – photovoltaïque et éolien – se développe relativement vite en France. Une étude de l’ADEME prévoit 50% d’électricité d’origine renouvelable en France en 2050 . Les coûts de production de l’électricité photovoltaïque et d’origine éolienne ne cessent de baisser d’année en année.

Mais voilà, l’électricité d’origine renouvelable n’est pas nécessairement disponible quand on en a besoin et, à l’inverse, elle peut être très abondante alors que la demande est faible. Lorsque l’électricité verte est largement disponible, son prix baisse et peut descendre suffisamment bas - en dessous de 5 c€/kWh – pour qu’il soit rentable de la stocker.

Le Démonstrateur GRHYD est la première installation Power-to-Gas en France connectée au réseau gaz pour injection d’hydrogène. ©GRHYD

Stocker le surplus d’électricité

Plusieurs techniques de stockage d’électricité sont déjà couramment utilisées. Nous vous parlons souvent du stockage en batteries, sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine à la faveur du salon Intersolar à Munich du 19 au 21 Juin.

Le stockage d’électricité le plus courant et le plus puissant en réseau sont cependant les STEP ou Stations de Transfert d’Energie par Pompage turbinage. Lorsque l’électricité est peu coûteuse, on s’en sert pour pomper l’eau et la remonter derrière un barrage.

Lorsque la demande d’électricité augmente, on relâche l’eau qui produit de l’électricité par turbinage de manière classique. La STEP est une sorte de centrale hydroélectrique réversible. La France possède déjà 6 STEP, soit une capacité de 6,99 GW.

Quelques sites en France se prêteraient encore à l’installation d’une STEP, mais les investissements sont extrêmement importants et aucun des énergéticiens présents en France n’a envie de s’y lancer.

Le démonstrateur GRHYD alimente un nouveau quartier à Capelle-la-Grande, près de Dunkerque. Il compte notamment 80 logements collectifs et 120 maisons, équipés de chaudières gaz murales individuelles à condensation, soit de marque Chappée, soit Saunier-Duval. Le Cetiat a étudié en laboratoire, le fonctionnement de ces deux générateurs avec des teneurs d’hydrogène variant de 6 à 20%. Résultat, la puissance baisse un peu car le pouvoir calorifique de mélange Gaz/hydrogène est inférieure à celle du gaz naturel. Mais le rendement augmente, grâce à la présence de l’hydrogène qui se combine avec l’oxygène comburant et produit davantage de chaleur latente récupérable par la condensation. Les émissions de polluants, notamment de NOx, diminuent. ©PP

Power-to-Gas

Reste le Power-to-Gas qui constitue un troisièmement moyen, à peine exploré, de stocker un surplus d’énergie électrique d’origine renouvelable. L’idée est simple : lorsque l’électricité d’origine renouvelable est peu coûteuse, un électrolyseur l’utilise et, par électrolyse de l’eau, produit de l’hydrogène et de l’oxygène. L’hydrogène est stocké sur site et peu à peu injectée dans le réseau de gaz naturel.

La réglementation prévoit une teneur de 6% d’hydrogène au maximum dans un réseau de gaz naturel. Mais tous les appareils utilisant le gaz naturel, depuis les cuisinières jusqu’aux chaudières, sont en réalité homologués avec une teneur de 23% d’hydrogène.

Dans le cas du démonstrateur de Capelle-la-Grande, près de Dunkerque, comme il s’agit d’un test grandeur nature, la teneur en hydrogène dans le réseau gaz variera de 0 à 20%, pour tester le comportement du réseau et les performances des appareils connectés (chaudières individuelles et collectives, cuisinières, etc.).

Ce qui constitue aussi un moyen de décarboner le gaz naturel et de le verdir. Toujours dans la même étude, l’ADEME envisage en 2035, un potentiel de production d’hydrogène dans des installations Power-to-Gas (de l’électricité au gaz) de 30 TWh par an.

La beauté de l’affaire est qu’il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles infrastructures, hormis les installations de production Power-to-gas elles-mêmes : les réseaux de transport de gaz et d’électricité conviennent parfaitement.

De plus jusqu’à 6% d’hydrogène dans les réseaux et sans doute beaucoup plus, l’expérimentation grandeur nature de la Capelle-la-Grande le déterminera, les appareils installés s’en accommodent parfaitement. Comme l’a dit Isabelle Kocher, Directrice Générale d’Engie : c’est un changement de gaz sans changement pour l’utilisateur.

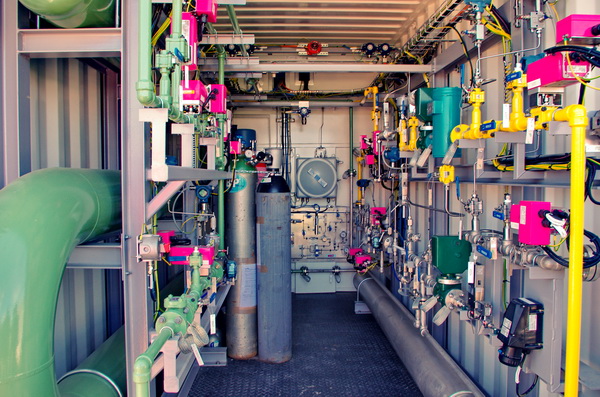

Le poste d’injection d’hydrogène commande tout le réseau du nouveau quartier. Il a été développé par GrDF et ENGIE Ineo, puis fabriqué par un groupement conduit par Clemessy. Il va permettre d’accroître progressivement la teneur en hydrogène, d’abord jusqu’à 6%. UN rapport sera rédigé et soumis à la DREAL avant qu’ENGIE Ineo, chargé de l’exploitation avec GrDF, soit autorisé à pousser jusqu’à 20% ©PP

Le choix de la Capelle-la-Grande n’est pas un hasard

Baptisée GRHYD pour Gestion des Réseaux par l’injection d’Hydrogène pour décarboner les énergies, la première station Power-to-Grid opérationnelle en France a été inaugurée le 11 juin 2018. L’injection d’hydrogène a commencé le 5 juin dernier.

Ce démonstrateur est coordonné par ENGIE, représenté par son Centre de Recherche ENGIE Lab CRIGEN, avec la participation de 10 partenaires : la Communauté Urbaine de Dunkerque, GrDF, la STDE, exploitant du réseau de transport urbain de la Communauté Urbaine de Dunkerque, ENGIE Inéo qui s’est chargé de l’installation et l’exploitera, GNVERT (filiale d’ENGIE) pour le volet transport, deux équipementiers AREVA H2 Gen et McPhy et trois laboratoires : le CEA, le CETIAT et INERIS.

La Communauté Urbaine de Dunkerque, dont fait partie la Capelle-la-Grande, est déjà partenaire de plusieurs expérimentations sur l’emploi de l’hydrogène et s’est engagée dans la « Troisième Révolution Industrielle » que mène la Région des Hauts-de-France. La Communauté Urbaine et la ville de Capelle-la-Grande ont particulièrement bien accueilli l’idée de ce démonstrateur grandeur nature Power-to-Gaz.

Pour tenir compte de la spécificité de la zone du démonstrateur GRHYD, où le mélange gaz/hydrogène distribué affiche un Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS), inférieur à celui du gaz naturel, GrDF a créé une nouvelle zone tarifaire. ©PP

Les chiffres du projet

GRHYD fait partie des Investissements d’Avenir, le programme géré par l’ADEME, dans les filières hydrogène pour les villes durables. GRYHD représente un investissement de 15,3 M€, dont 4,8 M€ d’aides de l’ADEME au titre des Investissements d’Avenir.

Le projet est prévu sur la période 2014 à 2020 : deux ans d’études, deux ans de démarches administratives pour obtenir les autorisations et dérogations nécessaires et réaliser les travaux, puis deux ans d’expérimentation. Trois technologies sont particulièrement testées : l’électrolyse de l’eau, le stockage d’hydrogène et le poste d’injection d’hydrogène dans le réseau un nouveau quartier baptisé « Petit Village ».

GRHYD alimente en effet un nouveau développement urbain de 103 logements pour l’instant, 200 à terme, dont 120 maisons individuelles accolées et 80 logements collectifs, plus un centre de soins de 4300 m².

Maisons et appartements sont équipés de chaudières murales gaz à condensation et, éventuellement de cuisinières, tandis que la chaufferie de l’établissement de soins contient 3 chaudières à condensation.

Le réseau gaz a été installé pour les besoins de ce nouveau quartier et ne compte qu’un seul point de raccordement au réseau de l’agglomération. Ce qui facilite l’expérimentation et permettant un pilotage très précis des quantités d’hydrogènes injectée et des caractéristiques du mélange gaz/hydrogène livré aux utilisateurs en aval du point d’injection.

L’un des conteneurs maritimes abrite la supervision. Développée par ENGIE Ineo sur PCVue, elle fait communiquer les divers automates de l’installation entre eux grâce à un réseau ModBus TCP. ©PP

Quatre conteneurs maritimes

Tous les équipements nécessaires à GRHYD : le poste de supervision, l’électrolyseur, l’alimentation électrique et le poste d’injection de gaz ont été installés en atelier dans des conteneurs maritimes. Livrés sur site tout équipés, ils ont été raccordés les uns aux autres.

L’électrolyseur PEM (Protons Exchange Membrane ou membrane échangeuse de protons) a été développé par AREVA H2GEN, une filiale à 40% d’AREVA, spécialiste des électrolyseurs, sans être le seul producteur français d’électrolyseur, comme le revendique son site internet.

L’électrolyse est un moyen propre de produire de l’hydrogène : les sous-produits de l’électrolyse de l’eau sont de la chaleur, de l’oxygène et de l’hydrogène. Un électrolyseur PEM utilise un électrolyte solide, une membrane polymère échangeuse de protons.

Cette technologie a été développée en 2009 par CETH (Compagnie Européenne des Technologies de l’Hydrogène), une filiale de AREVA H2GEN, entièrement absorbée en 2014.

Le développement de cet électrolyseur PEM GENHY multistacks à régulation de charge était une première mondiale. Depuis, AREVA H2GEN en a lancé la production induistrielle en 2016 et exporte la totalité de sa production.

Cette installation est la première en France pour l’entreprise. L’électrolyseur PEM GENHY produit de l’hydrogène en quantités industrielles et d’une pureté de 99,5%. Il est conçu pour fonctionner avec une alimentation électrique intermittente. Ce qui le désigne particulièrement pour le démonstrateur GRHYD, alimenté par de l’électricité d’origine renouvelable, donc intermittente par nature.

Voici le stockage d’’hydrogène développé par McPhy. Malgré sa petite taille, il contient 50 m3 d’hydrogène, absorbé dans des hydrures métalliques. Lorsque l’hydrogène est désorbé, il soit à 14 bar. Le poste d’injection le détend pour une injection dans le réseau qui fonctionne entre 3,8 et 4 bar. McPhi fabrique également des électrolyseurs, dont deux modèles de 500 kW seront installés dans l’autre expérimentation française d’installation Power-to-Gas, à Fos-sur-Mer. ©PP

Un stockage d’hydrogène sous forme solide

Le stockage d’hydrogène est fourni McPhy. Malgré son nom, c’est une entreprise drômoise qui compte déjà 10 ans d’existence et dans laquelle EDF a pris une participation de 20% en avril dernier.

McPhy a développé un stockage solide par absorption dans des hydrures métalliques et restitué à la demande par désorption. Il contient 50 m3 d’hydrogène. Le moteur de cette réaction d’absorption/désorption est la chaleur, apportée ici par une boucle d’eau chauffée par résistance électrique.

Il faut de l’eau à 80°C pour activer l’absorption et à 20°C pour la désorption. Du coup, McPhy considère que son stockage d’hydrogène peut parfaitement être associé à des installations CVC (Chauffage-Ventilation-Conditionnement d’air) qui produisent ou utilisent de l’eau à ces températures.

Le stockage solide dans des hydrures métalliques – au passage, McPhy est resté muet, quant à la nature du métal, indiquant simplement que ce sont des métaux courants – comporte au moins trois avantages.

Premièrement, il compacte 1 m3 d’hydrogène dans 1 litre de métal. Deuxièmement, il est totalement réversible, sans dégradation dans le temps. Il est donc capable d’une infinité de cycles absorption/désorption.

Enfin, il n’est pas en pression. Ce qui constitue un avantage si le stockage se trouve dans un milieu urbain dense. A titre de comparaison, il faudrait sur se site des réservoirs contenant de l’hydrogène à 500 bar pour stocker la même quantité de gaz et un compresseur pour les charger. Le stockage McPhy fonctionne sans compresseur, parfaitement silencieusement.

L’électrolyseur de 50 kW de puissance, fourni par AREVA H2GEN, est piloté automatiquement par le débit de gaz demandé par le réseau de la zone. Le rendement des cellules PEM atteint 82 à 84%. Leur fonctionnement dégage donc une puissance de 10 kW de chaleur environ, qui est dissipée par un aéroréfrigérant installé sur le toit du conteneur. Pour un fonctionnement optimal, les cellules PEM – des deux cylindres au fond en bas – doivent être maintenues à 80°C. L’oxygène, autre sous-produit de l’électrolyse, est simplement dissipée dans l’atmosphère. ©PP

Les objectifs de GRHYD

Ce premier démonstrateur de Power-to-Gas en France vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les impacts de pollution urbaine sur la population, valoriser les ENR et les énergies bas carbone grâce à la conversion d’électricité verte en hydrogène injecté dans le réseau gaz.

Outre le volet injection dans le réseau, GRHYD va aussi développer la production d’un carburant, baptisé Hythane, composé à 80% de gaz naturel et de 20% d’hydrogène qui sera utilisé par les bus de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

GRHYD doit aussi clarifier les conditions techniques et économiques de la rentabilité d’un projet Power-to-Gas, de manière à ce qu’ENGIE et ses partenaires puissent envisager de déployer cette technologie ailleurs.

Dans leurs rêves les plus fous, ENGIE et ses 10 partenaires entrevoient la perspective de territoires dont l’énergie – gaz et électricité – serait entièrement décarbonée. D’ailleurs après 2020, GRHYD sera maintenu en exploitation, élargi à d’autres développements urbains à Capelle-la-Grande, puis à la Communauté Urbaine de Dunkerque ou démonté, en fonction des résultats de l’expérimentation. On croise les doigts.

Source : batirama.com / Pascal Poggi

L'auteur de cet article

- -

- par Pierre

- 15/06/2018 12:34:09

A Strasbourg il injectent du gaz issu du retraitement des eaux sales.

- -

- par Nicolas

- 13/06/2018 07:11:56

Pour le stockage sur hydrures métalliques, c'est bien de l'absorption de l'hydrogène dans la structure cristalline de l'alliage (par exemple à base de magnésium). Article très intéressant, avez vous des informations sur des systèmes similaires au niveau mondial? Qu'en est il de la durée de vie des systèmes et réseaux?

- -

- par Y-M Théobald

- 12/06/2018 21:12:26

Article très intéressant, où sont associés des techniques diverses.. Bel exemple d'ingénierie. Par contre, il ne s'agit pas d'absorption (dans un liquide) comme vous l'avez écrit plusieurs fois, mais d'adsorption avec un D (sur un solide).

- -

Bonjour, je vous remercie tous pour ces commentaires et questions. Je suis pour l'instant au salon Intersolar à Munich. Mais dès la semaine prochaine, je tenterai de répondre au mieux.